フランシス・クルジャン

Francis Kurkdjian 1969年5月14日、フランス・パリ生まれ。アルメニア人の両親の間に生まれ、5歳からバレエを習いバレエダンサーを目指すも、12歳と13歳の時、パリ国立オペラ座バレエ学校のオーディションに落ち、調香師を目指すことになる。

1990年にヴェルサイユにある香料国際高等学院イジプカ(ISIPCA)に入学し、1993年、クエスト・インターナショナルに入社。わずか25歳にしてジャン=ポール・ゴルチエの初めてのメンズ・フレグランス「ル マル」を手がける。

2001年、その先見の明をもって、香水の民主化という一般的な傾向に逆らい、オーダーメイドの香水アトリエを設立し、同年、世界の優れた調香師に与えられるフランソワ・コティ賞を受賞する。2005年には、マリー・アントワネットが愛した香りを再現する。そして2008年に芸術文化勲章シュヴァリエを叙勲する。

2009年9月7日に、自身のフレグランス・メゾン「メゾン・フランシス・クルジャン」をパリのアルジェ通りの5番地にオープンさせ「アクア ユニヴェルサリス」「バカラ ルージュ540」といった香水の歴史の一ページを飾る名香を生み出す。

2021年10月より、ディオールの二代目調香師(ディオール パフューム クリエイション ディレクター)に就任し、現在、世界の香水業界を牽引する調香師として大活躍中。

人間性を失っていく世界において、香水は私たちの人間性を守ってくれる存在です。時には、香りの中に身を置くことは1,000語の言葉に値するのです。

クルジャンのモットー

調香中の香りを微調整したり、完璧を目指して最後の仕上げをしたりするのが性分に合っています。完璧は不可能だと知っています。そして私はいつも急いでいるけれど、一つ分かっていることがあります。それは質の高いものを作るには時間が必要だということ。私は複数のことを同時にするのが好きで、朝起きた時にやらなければならないことが増えるほど、幸せな気持ちになります。

フランシス・クルジャン(以下すべての引用は彼のお言葉です)

それぞれの香りが肌に心地よく馴染み、まるで服のように心地よく感じられるように心がけています。たとえそれが人工的なものであっても、着用する人の個性を覆い隠すことなく、まるでその人がその香りを発汗させているような錯覚さえ起こさせないようにしたいのです。まさにそんな温かみを呼び起こすからこそ、私はクミンが好きなのです。

自分自身の香りのスタイルについて

代表作

ル マル(ジャン=ポール・ゴルティエ)

アクア ユニヴェルサリス(メゾン・フランシス・クルジャン)

バカラ ルージュ540(メゾン・フランシス・クルジャン)

グリーンティー(エリザベス・アーデン)

ローズ バルバル(ゲラン)

オー ノワール(クリスチャン・ディオール)

マイ バーバリー(バーバリー)

エリーサーブ ル パルファム(エリーサーブ)

ケンゾー ワールド(KENZO)

ナルシソ ロドリゲス フォーハー(ナルシソ・ロドリゲス)

フランシス・クルジャンの全ての香水一覧

メゾン・フランシス・クルジャンのすべて

フランシス・クルジャンの少年時代

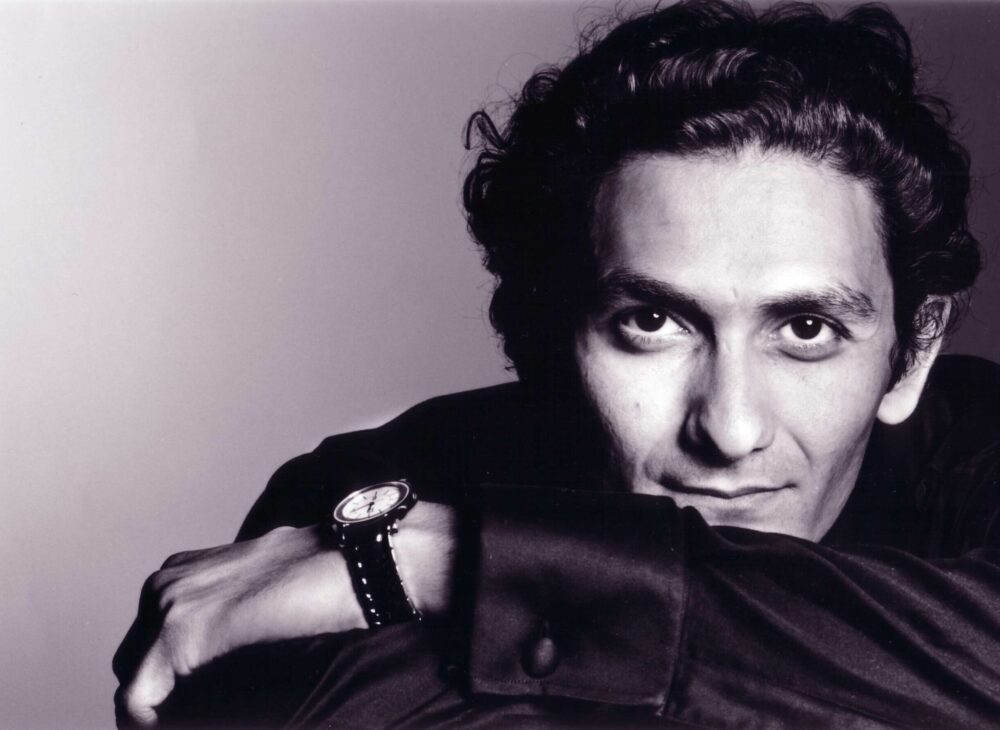

©Maison Francis Kurkdjian

若き日のフランシス・クルジャン。

姉はボトルに興味を持ち、私は中身に興味を持ちました。(13歳のとき、姉が集める香水に興味をもったのがきっかけ)

私が14歳の時は、まだ調香は非常に神秘的な芸術形式で、香水がどのように作られているのかを知ることは稀でした。そんな中、ある雑誌で5人の調香師(ジャック・ポルジュ、ジャン・ケルレオ、フランソワーズ・キャロン、ジャン=ルイ・シュザック、アニック・グタール)についての記事を見つけました。それを読んで、羨望の念を抱きました。

創造性と厳しさが融合したこの仕事は、まさに私にぴったりだと感じたからです。私にとって、まさに自分がやりたいこと、そして元々夢見ていたバレエよりも、ずっとやりたいことを体現していたのです。

1969年5月14日、フランシス・クルジャンは、アルメニア人の両親の間にパリで生まれました。〝クルジャン〟という苗字は、アルメニア語で毛皮商人を意味します。

両親のルーツは、メソポタミア地方で代々毛皮商を営んでおり、1914年から23年にかけてのオスマン帝国によるアルメニア人虐殺から逃れ、シリアのアレッポに強制移住した後、1922年にフランスに亡命しました。

母方の祖父は仕立て屋で、コート、スーツ、タキシードのデザインをしていました。さらに叔母と、アマチュアの裁縫師だった母の親友は、50年代にクリスチャン・ディオールの下でパタンナーとして働いていました。父方の祖父は毛皮商であり、ファッションデザイナーでした。

ちなみに母はイヴ・サンローランのファッションを愛し、「マダム ロシャス」やゲランの「ミツコ」、ギ・ラロッシュの「フィジー」、その後ヴァン クリーフ&アーペルの「ファースト」を愛用していました(2013年に逝去)。一方父はずっとイヴ・サンローランの「クーロス」だけを愛用していました。

クルジャンは、パリ郊外のグルネー=シュル=マルヌで生まれ育ち、少年時代から青年時代にかけて、5歳からバレエ、7歳からピアノを学び(お気に入りの作曲家の一人はモーリス・ラヴェル)、ラグビーと陸上競技もしていました。特にバレエのレッスンに夢中になりました(はじめて飛行機に乗ったのは12歳の時で、2回目は24歳の時だったという)。

アルメニア語も話せるが、自分自身は100%「フランス人である」と断言しているそんなクルジャンにとって、最も古い嗅覚の記憶は、子供の頃、(トルコ系の)祖母のアパートにあった地下室で遊んでいた思い出です。

そこには料理に使う様々なスパイスやぶどうの葉の塩漬けなどが保管されていました。そしてシナモン、クミン、タイムといった酸味、甘み、塩味が絶妙にブレンドされた独特の香りと熟れすぎたバナナの香りが漂っていました。

12歳と13歳の時、パリ国立オペラ座バレエ学校のオーディションに落ち、14歳の時ピアニストかバレエダンサーになる夢を諦め、さらにクチュリエになろうと考えたのですが、絵が致命的なほどに下手なため断念しました。

そんな鬱蒼としていた時、ファッション雑誌『VSD』で、イヴ・サンローランの「オピウム」を共同で開発したジャン=ルイ・シュザックなどの五人の調香師に関する記事を読み、さらに丁度『うず潮』という1975年に作られたフランス映画の中で、イヴ・モンタン扮する調香師がカトリーヌ・ドヌーヴを誘惑するシーンに衝撃を受け、これぞ私に与えられた天命だ!と調香師になることを決めました。

わずか25歳にして「ル マル」を生み出し『神童』と呼ばれる。

クリスティーヌ・ナジェルとフランシス・クルジャン、2003年6月17日 ローンチパーティーにて © Patrick McMullan

フランシス・クルジャン

まだまだ調香師見習いだった頃、私はアルベルト・モリヤスのエネルギーと情熱、アニック・メナードのスタイルの多様性、ミシェル・アルメラックとドミニク・ロピオンの処方の厳密さに感銘を受けました。もちろん、ソフィア・グロスマンの神のような素晴らしさ、さらに10年間共に仕事をしたフランソワーズ・キャロンにも感銘を受けました。

私がイジプカの学生だったころ、キャロンを創立したエルネスト・ダルトロフや、フランソワ・コティ、ピエール=フランソワ・パスカル・ゲランといった自分自身のフレグランス・メゾンを作ったパイオニアに憧れました。

そして香水を学ぶとき、私は常にピカソのあの名言を念頭においていました。「コピーからはじめよう!とにかくコピーするんだ!そして、ある日、それはコピーではなくなり、傑作が生み出されることになるのだ!」。

かくして、ディオールのようなファッション・ブランドのための香水を作る調香師になりたいと切望したクルジャンは、ディオール・パルファムとランコムにそれぞれ手紙を書き、どうすればこの業界で仕事ができるのかを尋ねました。

ある日、ランコムの幹部から返事の手紙が届きました。この手紙には、当時ヨーロッパで数少ない正式な調香師養成学校の一つであったある住所が記されていました。

15歳の時、両親に連れられてその住所の学校であるヴェルサイユにある香料国際高等学院イジプカを訪れました。しかし、校長と面談するも若すぎたため、1990年にようやく入学が許されました。

3年の訓練期間を経て、1993年、パリのクエスト・インターナショナルに入社し、ホームケアの仕事に就くことになり研修生として化学分析機械を使わずに、市場で人気のある香りをゼロから作ることを証明するために、(自ら選択し)ブルガリの「オ パフメ オー テヴェール」(1992)を模倣しました。この模倣品があまりに正確だったため、ファインフレグランス部門へ異動することに成功しました。

通常、調香師学校を卒業した後は、たくさんの訓練と仕事で経験を積み、一人でしっかりとした香りを生み出せるようになるまでには5年から10年ほどかかります。しかし、私は学校を卒業して6ヶ月後に、初めて世界的に有名な香りを創り上げたのです。

1994年7月20日、カルティエが運営するシュップ・ドゥ・リュクスの夜間コースの卒業式の日に、卒業論文の指導教官であった調香師のジャック・キャヴァリエが、審査委員のシャンタル・ルースにクルジャンを紹介し、弱冠25歳にしてジャン=ポール・ゴルチエの初めてのフレグランス「ル マル」を手がけることになりました(クルジャンは、インタビューでジャック・キャヴァリエから強い影響を受けていると話している)。

しかし実際にゴルチエに一度も会うことなくフレグランスが販売される一般的なファッション・フレグランスのプロセスにがっかりしました。つまりこの頃の調香師の仕事とは、ファッション・ブランドのデザイナーと打ち合わせすることなく、香りを生み出し、発表会にも呼ばれることはない黒子であることを痛感し、その仕事に対して、落胆を隠しきれませんでした。

ただの〝鼻〟であり〝頭脳〟であることは許されない存在、クルジャンの言葉を借りると「安っぽいボトルや安っぽい広告キャンペーンに意見を言うことさえ許されない」そんな仕事がずっと続いてゆくことに我慢できないと考えるようになりました。

そんな「ル マル」発売前夜のクルジャンに、思いがけない悲劇が襲い掛かるのでした。

あらゆる意味で、調香師と言う職業に新しい空気を運んだ人。

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

私は「ル マル」を調香した後、調香師たちは香水は芸術だと言いながらも、ブランドのために作る商業作品以外では、専門職の限界を押し広げるほどの努力はしていないことに気づきました。香水メーカー間では、賞を獲得したり、大手香水メーカーの主要リストに名を連ねたりするために熾烈な競争が繰り広げられているにもかかわらず、彼らはたいてい、居心地の良い繭の中に閉じこもっているように感じました。

ですから、すぐに何かが欠けていると感じました。幼い頃からピアノとバレエを習っていて、アートとのコラボレーションや、アートが時にお金と切り離されることもあるという知識はある程度持っていました。しかも、私はクチュールの出身でした。私の家族には、ファッションや仕立て屋などで働いていた親戚がたくさんいます。

私たちを「ノーズ」と呼んだり、「ジュース」を作っていると言ったりする人たちにもうんざりしていました。私はこれらの表現を決して使いません。それはひどく、私たちの仕事に対する敬意を欠いた行為だと感じているからです。

「ノーズ」という言葉は私にとっては非常に軽蔑的な表現であり、調香師としての私たちの現実とはかけ離れています。

他のアーティストと同じように、私たちがまず脳を使って仕事をしているという事実を、全く反映していません。ピアニストや作家を「手」と呼ぶことも、ダンサーを「体」「足」「腕」と呼ぶこともしません。それに「ジュース」なんてひどい。何か如何わしいものを作っているような気がしてなりません。

そこでまず、個人のお客様向けにオーダーメイドのフレグランスを作るために、自分のアトリエを開くことにしました。当時30歳で、これが私にとって初めての起業経験でした。それまで取り組んでいた商業的なプロジェクトとは違い、時間もお金も問題ではなくなったため、自分の限界に挑戦することができました。ボトル、ケース、ロゴも自分で決め、最初から最後まで自分のプロジェクトに取り組むことができました。

1995年10月に「ル マル」が発売される数か月前に、目立ちすぎる若手調香師はニューヨーク・オフィスに左遷されました。それは彼の調香師としての〝二軍落ち〟〝キャリア組からの脱落〟を意味しました。

しかし、パリ中心だった香水業界は、この頃からアメリカ中心になってゆくのでした(クルジャンの先輩であり同僚の調香師カリス・ベッカーは1999年に「ジャドール」をこのニューヨーク・オフィスで完成させる)。

ニューヨーク時代のクルジャンは、アックスのボディスプレーなどを手掛けながら、二つ目のヒット作となるエリザベス・アーデンの「グリーンティー」を1999年に調香しました。

2000年のはじめに大旋風を巻き起こしていたセレブリティ・フレグランスに幻滅したクルジャンは、二つ目のヒット作を生み出したこともあり、パリに戻るのでなければ退職するという条件を提示し、パリ帰国の切符を勝ち取るのでした。

帰国後、クルジャンはパートタイム勤務を望みました。それは自分の野望に向かって突き進むためでした。かくして2001年に、その先見の明をもって、香水の民主化という一般的な傾向に逆らって、オーダーメイドの香水アトリエを、ほとんど満足のいく資金がない状態から設立しました(ちなみにリック・オウエンスのためのビスポークフレグランスとして〝枯れたユリに囲まれた死んだ動物の香り〟を作りました)。

現在もビスポークフレグランスを20,000ユーロ(約330万円)から受け付けており、何よりも興味深いのは、フレグランスが完成するまで、5mlの小さな試作品をいくつか渡し、普段の環境で試してもらいながら、改良してゆくのです。

さらに同年、世界の優れた調香師に与えられるフランソワ・コティ賞を受賞しました。この頃、より小規模で人間味あふれる高砂香料工業のコンサルタントとして、より柔軟に自分の時間が持てる仕事に転職しました。

2006年に「インダルト パリ」を創業する。

2013年からリニューアルされるまで発売されていたボトル・デザイン。©Indult Paris

©Indult Paris

良い香水とは、どんな香りだったか忘れてしまうような香りなのです。

どのアーティストも作品を売って商業的に成功したいと思っています。生涯でたった一枚の絵しか売れなかったゴッホよりもバンクシーの方が成功しているように見えるが、二人とも芸術家であり、それぞれが自分の時代を反映していると言えるだろう。

香水は絵画ではないので、心地よく、喜びをもたらすものでなければなりません。しかし絵画はそうであってはなりません。感情を呼び起こすものでなければなりません。そして香水はポジティブな感情と欲求だけを生み出すべきです。

2003年以降、クルジャンは、世界的なパティシエ、クリストフ・ミシャラクとのホテル・プラザ・アテネのデザートを一緒にデザインしたりなど、アーティストとのコラボ香水を積極的に手がけるようになりました。

この頃より、クルジャンは、ヴェルサイユ宮殿の噴水を香りで満たすという夢を持つようになります。そして、2007年と2008年の夏に開催された「Grandes Eaux Nocturnes(夜の大噴水)」と呼ばれるアートインスタレーションを実現したのでした。

他人を尾行したり、高級ホテルでメイド勤務をして、宿泊客の持ち物を物色し、何をしているのかを連想したり、自分自身を探偵に尾行させたりして物語を紡ぐ鬼才ソフィ・カルとのコラボ「L’odeur de l’argent (金の香り)」によって、古いドル札を想起させる香りを創作しました。これはカルティエ現代美術財団が主催した特別イベントの一環として行われました。

そして2006年4月9日に、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました(2007年1月より香水販売は開始された)。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまり、「ティオタ」「マナカラ」という歴史的傑作を生み出しました。

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する。

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

ムエットの上の香りは、ハンガーにかかる衣服のようなものです。命を与えるためには私たちの身体が必要なのです。

(生きている人でも亡くなっている人でも、3人を自宅のディナーパーティーに招待できるとしたら、誰を招待しますかという質問に対して)私は情熱と価値観の両方で深い繋がりを持つ、愛する人たちを招待します。世界的に有名なバラの育種家で、自然な香りの新しいバラを共同で開発しているファビアン・デュシェ、私のコレクションの一つとも関わりのある大女優カトリーヌ・ドヌーヴ、私が最も敬愛するピアニストのラベック姉妹、そしてシェフのアンヌ=ソフィー・ピックです。

少しだけ時代を遡りますが、2003年、後にメゾンを共にオープンすることになるパートナーであるマーク・チャヤと出会います。そして2005年にマリー・アントワネットが愛した香りを再現し話題になります。

2006年には、フランスの「アルメニアン・イヤー」に、ベンゾインを使用したフランスの伝統的な紙のお香パピエダルメニイを調香しました。

2008年に芸術文化勲章シュヴァリエを叙勲し、翌2009年9月7日にチャヤと共に、パリのヴァンドーム広場の近くにメゾン フランシス クルジャンを創業しました。ブランドが単なる製品ライン以上の存在であることを示すため、ブティックも同時にオープンしました。当初、ブランドのモットーは「24時間365日、香りに包まれた人生」でした。

最初の香りとして、「アクア ユニヴェルサリス」を含む7作品を発表し、クワイエット・ラグジュアリーな時代にマッチしたボトルデザインと香調により、あっという間に世界中に取り扱い店舗を拡大してゆきました。なかでも2015年に誕生した「バカラ ルージュ540」は、新しい〝甘さ〟と〝美の概念〟を世に生み出した『21世紀のNo.5』と呼ばれる世界的な大ヒット作となり、ブランドの地位を不動のものとしました。

2017年以降は、LVMHグループの傘下に入り、他のニッチ・フレグランスにはない独自の世界観を確立しています(LVMH傘下に入ったことにより2023年の売上高は14倍になりました)。

フランシス・クルジャンについて

©Burberry

バーバリーのトレンチコートを着ているクルジャン。

クルジャンにインスピレーションを与える場所であると言うリンカーン・センターで撮影された写真。

私は今まで、誰かに売りたいと考えて香りを調香したことがありません。そして、そういうセンスも私にはないのです。

ただひとついつも考えていることは、香水は、簡単に嘘でごまかせる代物です。だからこそ、私は、この世界に一切の嘘を散りばめないことを心に誓っています。

クルジャンは生粋のパリジャンであり、ビジネスランチをとる必要がない場合は、ルイ15世の時代(1730年)から続くパリ最古のパティスリー『Stohrer(ストレー)』でサンドウィッチを買い、オフィスで食べることを好みます(自宅近くのブーランジュリー『Arlette et colette(アルレット・エ・コレット)』もお気に入りである)。

現在クルジャンは長年のパートナーと、モンマルトルに、ベビーグランドピアノがある家で住んでいますが、35歳になるまで家族にゲイであることをカミングアウトすることが出来ませんでした(ショパンが大好きで、他にもバッハ、ドビュッシーをピアノで弾くという)。

ピアノを弾き、料理を作るのが好きで、人をもてなすのも大好きだという。3分の2はパリを離れているので、パリに帰ってくると、まずは友達に電話して、誰がパリにいるのか確認し、10人から12人のためにディナーを主催することが至上の喜びであるとのことです。

音楽を愛しているクルジャンですが、香りを調香する際には、音楽が流れていることを好まず、嗅覚に集中するために、静寂、あまり明るくない環境、そして温度が調整された部屋が必要とのことです。

お気に入りの靴はイヴ・サンローランの黒のアンクルブーツとJMウェストンです。

そして、2021年にディオールの二代目専属調香師となる。

©Parfums Christian Dior

©Parfums Christian Dior

©Tiphaine Caro

香水のトレンドは、ファッションのトレンドとは大きく異なります。香水の世界では、美食の世界でトレンドが生まれる流れに近いと言えます。これは人間の嗅覚が新しい味や匂いに適応して理解するのに、より多くの時間を必要とするためです。

食べ物に例えると、私が子供の頃は日本料理が今ほど人気がなかったことを思い出します。そして今日では、高級寿司から寿司のデリバリーまでどこにでもあるようになりました。ちょうどピザと同じです。

香水の分野で新しいトレンドが生まれるまでの期間は、美食と同じくらい長く、ファッションよりもはるかに長いです。まずトレンドが確立するには大衆の趣味や嗜好が必要ですが、私たちが知っているように、それを変えるのは非常に困難です。

偉大なるルカ・トゥリンが言及するように、「天然香料ともとの植物との関係は、言ってみればオレンジ・ジャムとオレンジ、あるいはヒバロ族の干し首と生身の敵との関係に相当する」という喩えのように「天然原料が本物のレプリカとしてできが良くないからこそ香料が存在するとも言える。もしローズオイルの匂いがバラの匂いと同じだったら、調香師はうなだれて降参するしかない。しかし、実際は違う。調香師の課題とは、そのように切り刻まれて加熱され、変わり果ててしまった自然物の破片を混ぜ合わせ、まるで遺体修復師のように、ふたたび生命の輝きをあたえることなのだ」。

つまりクルジャンは、複雑な天然香料と向き合うことによって合成香料(特にムスク、クルジャンは別名ムスクの魔術師とも呼ばれています)に、感情を揺り動かす豊かな香りを蘇らせるのです。

パフュームは芸術ではない。なぜならば、ボードレールやヴェルレーヌ、ピカソのように、パフュームは悪徳を表現できず、死や血さえも表現してはいけないからだ。

クルジャンは言い切ります。「これだけは言っておきます。どんなに私が努力しようとも、パフュームは決して芸術にはなりえないのです」と。しかし、芸術家とは得てして自分のことを芸術家とは呼ばないものであり、このクルジャンの姿勢こそが、フランシス・クルジャンをフランシス・クルジャンたらしめている所以と言えます。

「ゴルチエとは、最初から最後の関係まで、喧嘩だけでした。でもそれが私にエネルギーを与えたのです」と回想するクルジャンは、ルイ・ヴィトンやディオール、ゲラン、シャネルなどのラグジュアリー・ブランドの専属調香師になることに対して、2010年代にこう断言していました。

「私が、ディオールとの関係において失敗作を作ったから言うのではありません。ただ私にとって大きなラグジュアリー・ブランドの専属調香師になるということは、リタイヤすることも同然なのです。私は香水の創造に対して完全に自由にありたいです」

フランシス・クルジャンの魅力。それは21世紀はじめのディオールにおいての作品で失敗を経験しながらも、倒れても起き上がったところにあります。

最終的に、2021年10月より、ディオールの二代目調香師(ディオール パフューム クリエイション ディレクター)に就任することになるのですが、その数年前に、自分自身でディオールに対して独自調査を行い1カ月かけて、最も有名なフレグランスからブティックまで、ミステリーショッパーなども行い、長所と短所と改善点をまとめた20ページもの計画書を作成し、ディオールの社長にその小冊子を提出しました。

それから3年以上が経った2020年の秋から打診を受け、その小冊子に書いていた、自分が雇われたら変えたいと思うすべての事柄を実践する機会を得たのでした。

今、クルジャンはディオールで仕事をしているときは全身黒ずくめですが、メゾン・フランシス・クルジャンで仕事をしているときは全身白という風に自分を使い分けています。

さらに、自分のブランドとディオールで、それぞれの調香スタイルを変えていると言う。「自分のブランドでは花をそれほど前面に出すことはないが、ディオールでは花は創業の精神の一部なんだ。花はブランドのDNA。だからディオールでは、花と仕事をするのが大好きなんだ」

最後にクルジャンが座右の銘としてる格言と共に、この記事の締めくくりとします。

「未来はいくつか名前を持っている。 弱者にとっては『不可能』。 臆病者にとっては『未知』。 考え深く勇気のある者にとっては『理想を実現する機会』だ」ヴィクトル・ユーゴー