作品データ

作品名:太陽はひとりぼっち L’eclisse (1962)

監督:ミケランジェロ・アントニオーニ

衣装:ビーチェ・ブリケット/ギット・マグリーニ

出演者:モニカ・ヴィッティ/アラン・ドロン

決してお互いに触れてはいけないダンス=ツイスト

本作は1962年12月に日本で公開され、大ヒットを記録した。

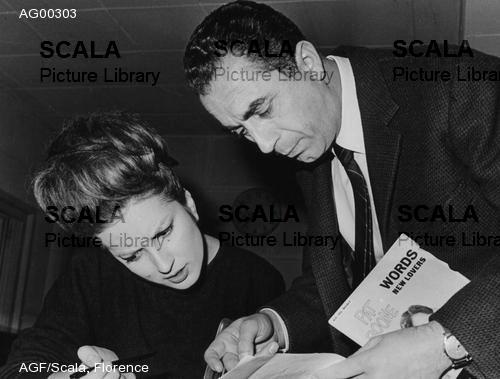

パット・ブーンの「ワーズ」のレコードを片手に、ミーナのレコーディングに立ち会うミケランジェロ・アントニオーニ監督。

ミケランジェロ・アントニオーニ(1912-2007)というイタリア人の映画監督の映像に触れずして、ファッションを語ることは許されません。なぜならば、現在パリ、ミラノ、ニューヨークでコレクションを発表しているファッション・デザイナーのほぼ100%が、(特に1966年の『欲望』を通して)彼の映像とその哲学に大いなる影響を受けているからなのです。

60年代最高のカップルとも言われたアントニオーニとモニカ・ヴィッティ(1931-)が生み出した斬新な映像作品群を「愛の不毛」四部作と言います。それらは不毛な愛を描いた作品だとされていますが、現在の観点から見てみると、クールな女性のカッコいい所作と感度の高いファッション&芸術性が詰まった作品群とも言えます。特に本作『太陽がひとりぼっち』において、アラン・ドロン(1935-)を相手役に迎えて、その存在感を圧倒する女っぷりを見せたモニカ・ヴィッティは、スタイル・アイコンと呼ぶに相応しい〝女のバイブル〟のような佇まいを映像の中に焼き付けています。

1962年は、アラン・ドロンが最も美しかった時代でした。そして、その頃彼が主演する作品のほとんどが、女優の存在感が印象に残らない〝アラン・ドロン作品〟ばかりでした。そんな絶世の美男子に対するクールな女性の対処方法として本作を見たならば、この作品の内面を掘り下げていくよりも、表面的な〝クールガールの美学〟を、まるでアラン・ドロンが演じたピエロのように、直感的に感じ取ったほうが、遥かに興味深いのではないでしょうか。

映画開始早々に流れるタイトル・ソングがとても新鮮です!聞いているだけで身体を動かしたくなるこの音楽のジャンルをツイストと呼びます。ツイストとは、1960年代前半に爆発的に流行したダンスのジャンルです。それは社交ダンスのようにカップルが手を組むのではなく、決して触れ合わないという絶対的なルールの上に成り立つ、〝触れずに触れ合う〟ダンスなのです。

タイトル・ソングを歌うのは、ミーナ(1940-)です。アントニオーニ監督自身が作詞し、6時間ものレコーディングに立ち会ったという「エクリッセ・ツイスト」。その軽快な歌声とツイストのリズムと共に、60年代ムードたっぷりに『太陽はひとりぼっち』が始まります。

その「いまだに感情を信じない人間を主人公にしました」とアントニオーニが語る主人公の二人を演じるのは、アントニオーニのミューズ・モニカ・ヴィッティと『太陽がいっぱい』(1960)で人気急上昇中のアラン・ドロンです。二人は、ツイストを踊るような感覚の恋愛を見せてくれるのでした。

イタリアン・クール・ビューティ=モニカ・ヴィッティ

当時26歳のアラン・ドロンと30歳のモニカ・ヴィッティ。

よく見ると一着もワンピースを着ていない作品。

オープニング・ファッションもセパレーツです。

本作は、ボートネックの魅力を教えてくれる作品です。

ヴィットリア・スタイル1

- ボートネックのフレンチスリーブのブラック・カットソーと膝丈のスカート

- ウエストにブローチ

- ストラップサンダル、7cmくらい

- クラッチバッグにスカーフ

モニカのように現代的な女優は、ほかに思い付きません。モニカは驚くほど表情豊かです。あのような表情豊かな顔を持っているのは、僅かな女優だけです。彼女は自分自身の個性的で独創的な演技術を備えています。

ミケランジェロ・アントニオーニ 『プレイボーイ』誌(1967年11月号)

モニカ・ヴィッティ(1931-)の女優としてのキャリアを見ると、彼女は、アントニオーニのために映画女優になり、その関係が終わる(1957-1967)と同時に、女優としてのキャリアも終了した人と言っても過言ではありません(その後に良いパフォーマンスを残したのは、マルチェロ・マストロヤンニと競演した『ジェラシー』(1970)、ルイス・ブニュエル監督の『自由の幻想』(1974)ぐらいです)。

しかし、彼女が出演したアントニオーニの愛の不毛四部作である『情事』(1960)、『夜』(1961)、本作、『赤い砂漠』(1964)は、どれもモニカの能面のような表情と、泣いているとも笑っているともつかない中間的表情の不思議なコントラストに魅了される作品ばかりです。そんな彼女が、本作のオープニングで示す〝倦怠感をクールに魅せる〟演技力は、70年代に白けた芝居を売りにした日本人女優とは、異次元のクールネスを生み出しています。

それは「分からない」という言葉が口癖の女性には、要注意ということも教えてくれます。結局のところ、彼女の「分からない」という言葉は「ノー」の代わりでしかないのです。モニカという女性のクールさは、優柔不断の裏返しであり、決断できないからこそ、彼女の生活は倦怠感に支配されているのです。

そして、突如登場するきのこ雲のような謎の建造物。エウル給水塔です。それは今ではイル・フンゴというイタリアン・レストランに取って変わっており、建物の造形も何の変哲もないものになりました。

日本の町の都市計画を見ていても、常々感じるのは、芸術性の欠けた整理整頓主義が生み出すものが、結局のところは、倦怠感に満ちた建物の乱立であり、その一つの終着駅がファスト・ファッションであるということです。もし日本中の街が、コンビニやイオンやスタバやマクドナルドやユニクロだけになっていったならば、それは、道を歩く人々のファッションも同じようなファスト・ファッションの倦怠感に包まれることを意味し、それをいかにプチプラだの便利だの吹聴していても、結局は、倦怠に包まれた死の街になってしまったとしか言いようがないのです。

クールガールの美学とは?

大きな大理石の柱を境にした出会いから、新しい恋が始まりました。

こちらもまたボートネックです。

ヴィットリア・スタイル2

- 草のツタ模様のボートネック、フレンチスリーブ・カットソーとスカート

- ストラップサンダル、7cmくらい

- 黒のハンドバッグ

『太陽はひとりぼっち』の日本での成功は、緩やかなリズムが時々、証券取引所のシーケンスのような<爆発>で破られることで説明されます。こうしたリズムを、日本人はとても好みます。彼らは既にドロンとモニカ・ヴィッティを評価していました。そして、この映画がミーナの歌で<幕を開ける>ことも、考慮に入れるべきです。

ミケランジェロ・アントニオーニ

1958年から1963年にかけてイタリアは高度経済成長しました。1960年には、ローマオリンピック(アベベとモハメド・アリが誕生した五輪)が開催され、1963年には、ランボルギーニが創業されました。本作で登場する証券取引所は、本物であり、元々は紀元145年に建立されたハドリアヌス帝の神殿でした。

その証券取引所の大理石の柱で離されている二人。離れていたからこそ惹きつけられ、その柱の距離は、やがて、ガラス一枚の距離となり、欲望は沸点にまで達します。そして、ヴィットリアの倦怠感は忘却され、やがて二人の距離がゼロになり、一つになった瞬間から、きのこ雲のような給水塔がその脳裏を霞めるのです。そして、お互いに過度に愛を確認し合うことによって、より不安を感じ取ることになるのでした。

『太陽はひとりぼっち』の素晴らしさは、恋の誕生の取り留めのなさと、愛の短さについて、まさに、愛はこうして始まり、こうして消えていくのですということを教えてくれている点にあるのです。そして、この作品のモニカ・ヴィッティがどこまでもクールでカッコよく見えるのは、実際のところ、クールではなく、情熱の虜になっている姿もしっかりと演じ挙げているからなのでした。クールガールの美学。それは、ときに情熱的であるということなのです。