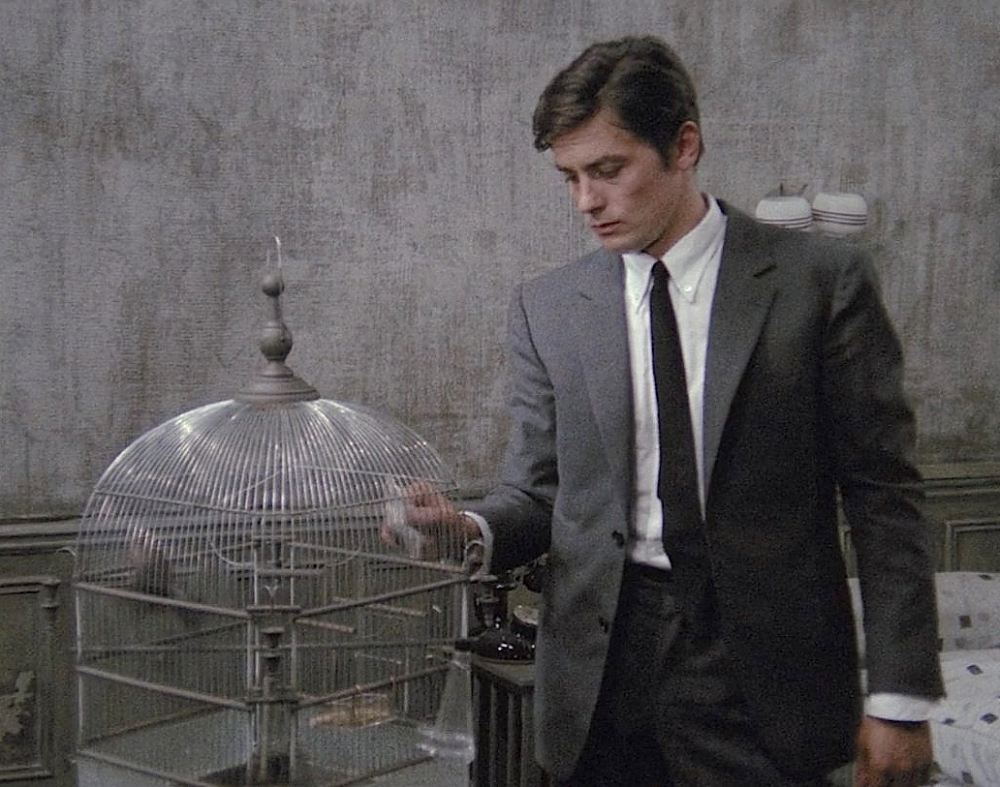

鏡を見、身だしなみを整えるサムライの美学

毎日が死装束。つまりいつ死んでもいいように身だしなみを整える。いいや、死地に向かうときに気持ちを引き締めるためにスタイルを確認する。鏡の前で帽子のつばをまっすぐに直すとき、この男=サムライのスイッチが入るのだ。男の美学。サムライの美学。身だしなみの美学。

スーツ+トレンチコート+フェドラ帽。勿論ジャージにスニーカーの方が、殺し屋稼業は楽だろう。しかし、男が楽なスタイルに落ち着いた先に残るものは何なのだろうか?そんなことを考えさせてくれる作品です。アラン・ドロン(1935-2024)の魅力と同じくらいに魅力的なのは、この主人公の削ぎ落された所作の美しさです。それは失われるものに、芸術性を投影する料理文化を持つフランスと日本に相通ずるものがあります。

私たちは常に快適さを求めて生きているわけではない。儀式の堅さの中に、快適さからは得られない「何か」がある。無心で踊ることだけが生命の躍動ではない。スタイルに忠実に男としての自分の静の動作を磨き上げることもまた生命の躍動なのだ。それは女性にとっても同じであるはず。この映画の女性の登場人物も皆そうなのだが、削ぎ落された静の所作の持つ美学に包まれています。サムライという言葉ももはやジェンダーレスの時代なのです。

フェドラハットにトレンチコートを着たサムライ。

デビューから10年を越え、ドロンの新しいイメージを生み出した作品

映画が開始してすぐに見せるこのシーンで、もはや観客はこの男の一挙手一投足から目が離せなくなるでしょう。それほどこのシーンのアラン・ドロンは、男が憧れ、女が夢中になる〝芸術的な様式美〟を生み出しています。

実際にこのすぐ後のシーンで、雨の中、美しい女性が運転する車と並行になり、女性はドロンの顔を覗き込み、その美貌に色目を使うのですが、ドロンはにこりともせず無視をするのです。

どこまでもニヒルなこの美貌の男に、「私もあなたなんかに興味ないわよ」とばかりとプイっとするこのカットが、どんな美女であっても落とせない〝もっとも神に近いうつくしき死神〟を生み出すことに成功しているのです。

『サムライ』によりアラン・ドロンは、それまでの10年間で積み重ねていたロマンティックな美男子、もしくはにやけたプレイボーイというイメージを乗り越え、翳のあるダンディな男性像へと自らのイメージを変換していったのでした。

10分間全く会話なしに進行する静の物語

伝説のシーン。高架上での殺し屋との決闘シーン。

全篇最も色彩の美しい、ほとんど耽美的とでも云えるほど美しい装置は、殺し屋の住む古いギャルソニエール(独身部屋)であるが、殺しの行為は、すべてここで決定され、たのまれ、(いずれにしろナルシストにとっては選ばれ、たのまれることが第一条件だ)充填され、整理され、鳥のさえずりと煙草の煙だけの長い時間に完璧に構成され、鏡の前でソフトのへりを撫でる儀式を以って終る。あとは行為がのこっているだけだ。行為以前のものは、すべてここで完成されているのである。

小鳥の乱れから盗聴器の所在に気がつく一シーンは、殺し屋の聖域観念の厳密さから云って当然のことである。

三島由紀夫『三島由紀夫映画論集成』

ノージェンダーという言葉や、爽やかにメイクアップした人工美青年とは真逆の存在であるサムライ。物語が進行して10分間全く会話がない空間でも存在感を示せる男性。こういう男性はおしゃれな男性誌は読まないだろう。決してトレンドに左右されず、伝統的なものから自分のスタイルを拾い集めていくのでしょう。

欧米人が日本人に対して、憧れる最大の要素は、無表情です。媚びない日本人のスタイルです。

しかし、現実はそうではありません。欧米人を前にするとなぜかたくさんお辞儀してしまう日本人が多いです。もしくは西洋かぶれを前面に出し、大げさなジェスチャーを交えて会話するといった人がほとんどです。こうゆうときこそ、サムライの静の美学を打ち出せる男性は本当にカッコいいのです。

この作品は、まさに本来の、日本人の男性のあるべき美学が代弁されている作品なのです。

ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』(1959)に出演したメルヴィル監督は、劇中で「人生最大の野心は?」と聞かれ、「不老不死になって死ぬこと」と答えました。サムライの最後の2日間の物語。メルヴィル・ブルーの世界観。それは不老不死になって死ぬ世界観なのです。

サムライ スタイル1

トレンチコート

- グレースーツ、シングル、2つボタン、ノッチラペル、ベントレス

- 細身のブラックタイ

- 白のボタンダウン・コットンシャツ

- アクアスキュータム(クラブチェック柄)のベージュのトレンチコート、10ボタン、コットンギャバジン、エポレット、ストームフラップ

- ガラスのようにパリッとしたグレーのフェドラハット

- ブラックレザーのオックスフォードシューズ

- ボーム&メルシエの腕時計

私は自分のヒーローに永遠の命を与えたい。そのためいつ撮影されたか分かることを望まない。だから、たとえば『サムライ』では、女性はミニスカートを履いていないし、男性は帽子をかぶっている。残念ながら、今では誰も帽子をかぶっていない。私はリアリズムには興味がない。私の映画はすべて、空想に依存している。私はドキュメンタリー作家ではない。映画は何よりもまず夢である。私にとって、転置は多かれ少なかれ反射的なものだ。私は、観客が気付かないうちにリアリズムからファンタジーへと移行するのだ。

ジャン=ピエール・メルヴィル

世界一グレーのスーツが似合う男=アラン・ドロン。

そして、世界一トレンチコートが似合う男。

全身のバランスが分かる写真。

トレンチコートにジタンを吸うドロン。トレンチには煙草がよく似合う。

後ろから見たトレンチコート姿。

トレンチコートのライナーが分かるシーン。バーバリーのタータンチェックではない。

付けている腕時計がよく分かるシーン。

ボーム&メルシエの腕時計

そして、トレンチコートが、サムライの甲冑になった。

アラン・ドロンが最も気に入っている作品のひとつです。

禿げさえもオシャレのために見えるメルヴィルとアラン・ドロン

1963年にメルヴィル監督から出演オファーがあった時、ドロンはハリウッド進出のため断っていました。しかし、帰国後、ドロン宅を訪れたメルヴィルは、彼をイメージして書いた『サムライ』の脚本を彼に見せました。ドロンは、ぱらっと読んでから「タイトルは?」と尋ねました。メルヴィルはただ一言「サムライ」と答えました。

ドロンは無言で、メルヴィルにベッドルームを見せました。そこにはただミニマルに、レザーのカウチと、壁にはサムライの刀がかかっていました。ただそれだけで、2人は無言で理解しあったのでした。この作品は俺たちのための作品だと・・・

サムライの部屋には、ベッドと鳥籠があるだけでした。そこは何かひんやりとした武家屋敷のような静謐な空気が漂っています。質素な生活の中にこそサムライの精神は宿ると言わんばかりです。この作品におけるアラン・ドロンの服装はシンプルに、2パターンのみです。トレンチコートとチェスターフィールドコートです。

特にトレンチコートの着こなしが印象的です。ベルトをバックルに通してきちりと締め、襟を立て、ボタンも最後のひとつ以外はしっかり留めて、フェドラハットのつばもきちんと真っ直ぐに整えます。それでいて、雨であっても傘をささずに、濡れたまま佇むその姿。トレンチコートで傘はささぬもの。

そのシルエットは、大人のオトコのシルエットです。大人のオトコのシルエットとは何か?それは必要以上に話さず、動かず、笑わずに、静寂を支配することなのです。

サムライとその相棒

ナタリー・ドロンとアラン・ドロン。

ナタリー・ドロンと1964年に結婚し、1969年に離婚した。

無言が似合う休憩中の二人。

本作は、ナタリー・ドロンのデビュー作です。そして、雰囲気のある芝居をしていました。

印象的なブラウンのレザーコートと、白のローゲージのタートルネック。

レザーコートの全体が分かる写真。

彼(修理工役のアンドレ・サルグ)は重病だというのに、私を喜ばせようと『サムライ』であの影のような男を演じるのを承諾してくれたんだ。撮影が終わり、病院に戻って亡くなったが、その前に彼にはかろうじて吹き替えをする時間があった。「言っておくがこれが最後だ」と言いながら、彼は自らの死期が近いことを知っていたんだよ。ドロンはその言葉に応じる台詞を入れにやって来た日に彼の死を知り、あの「わかった」を別れの言葉のように言っている。あれが永遠の別れだったんだよ。

ジャン=ピエール・メルヴィル ルイ・ノゲイラ著『サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生』

サムライが盗んだ車のナンバープレートを交換し、拳銃を売る相棒のような親爺さん。どこか(あしたのジョーの)丹下段平のようなぶっきらぼうな感じがとても良い。

サムライは、指をパチンと鳴らしたり、かなりキザな対応をします。この親爺さんは、明らかにそんなサムライにイラついており、しょうがなしに一緒にビジネスしているやさぐれ感をごく自然に出しています。

唯一サムライと接点を持つ2人。親爺さんと愛人(ナタリー・ドロン)。この2人の存在のバランスがとても良く、その狭いサムライの世界に、黒人歌手ヴァレリーが現れ、彼のサムライ道は、死に場所を見つけることになります。

作品データ

作品名:サムライ Le Samouraï(1967)

監督:ジャン=ピエール・メルヴィル

衣装:クレジットなし

出演者:アラン・ドロン/ナタリー・ドロン/カティ・ロシェ