最後に一部の隙もないプリンセス・スタイル

左端のキャプシーヌもとても魅力的です。

60年代を象徴する二人の女優のハット。

当初は違和感のあった王女役も、終盤においては、全く違和感のないものとなっていた。

キャプシーヌとクラウディア・カルディナーレ。

エレガンス・スタンド!

プリンセス・ダーラ・ルック11 プリンセス・スタイル

- グレーのファーハット

- 白とグレーのバイカラーマント、フロントにボウ付き

- 白のスカートスーツ

- グレーのグローブ

- グレーのハンドバッグ、濃いグレーのパイピング

- グレーのボウ付きヒールパンプス

デヴィッド・ニーブンは、完璧な紳士でした。どんな女性でも彼にそばにいてもらいたいと思うような、ドアを開けてくれる仕草も、ちょっとした時に腕を出してエスコートしてくれる仕草も、私が人生で出会った人の中で最も洗練された人でした。一方、ピーター・セラーズは、撮影中は、本当に面白い人なのですが、オフになると一転し、陰気で、不幸せさを全身に漂わせて、自分自身の成功を楽しめていない人なんだと思いました。

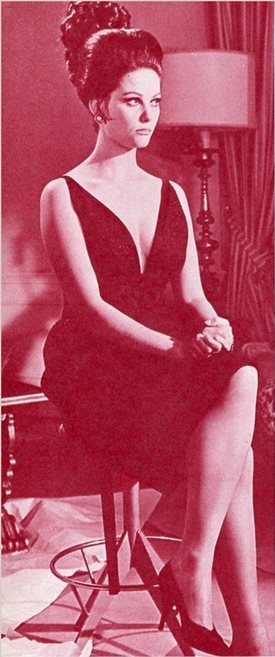

クラウディア・カルディナーレ

本編で使用されなかったサンローランの衣裳

クラウディアが着ている衣裳の全てをデザインしたのは、まだ20代半ばだった頃のイヴ・サンローラン(1936-2008)であると誰が信じることが出来るでしょうか?

そして、そんな彼のデザインを見事に着こなしているクラウディア・カルディナーレという女優の素晴らしい存在感。この作品の後に続いていく『山猫』(1963)『熊座の淡き星影』(1965)『ウエスタン』(1968)『フィツカラルド』(1982)におけるクラウディア・カルディナーレは、明らかに、CCという愛称で呼ぶには、恐れ多い程に、圧倒的な存在感を誇る女優へと成長していくのでした。

はてさて、どうして日本においては、彼女の存在は過小評価されているのでしょうか?今こそ、クラウディア再評価の時なのです。笑顔と哀しみの表情を豊かに使い分け、豊満な肉体を安っぽく曝け出すわけでもなく、まるでトランプゲームにおける切り札のように温存し、男を翻弄するこの圧倒的な存在感こそ、21世紀の女性が見習うべき女性像なのではないでしょうか?

夫の財力に保護されて美しくなる女性や、芸能事務所に保護されて生きている芸能人(もしくは芸能事務所の操り人形のように生きる女性)を手本にしようという女性ファッション誌を破り捨てて、クラウディアを崇めよ!

最後に彼女の最も印象深い言葉を引用させていただきます。「私がハリウッドを去ることを60年代に決めたのは、ボディガードをつけて移動することを強要されたからでした。そして、ハリウッドに来たヨーロッパ人は、裸になることも要求されました。役柄のためであっても、私は絶対に裸になりたくなかった。私は女優の魅力は、見せすぎない神秘性だと信じている。だからこそ、運転手も雇わずに、ボディガードにも囲まれずに、私は女優として生きていくために、ヨーロッパに戻ることにしたの。作り上げられたスターなんかに興味はないし、なりたくもない」

紅白歌合戦を見て見よう。そこには、うんざりするような操られた人形たちの姿が曝け出されています。