ラストバトル!男の毛穴と皺に恋するものがたり。

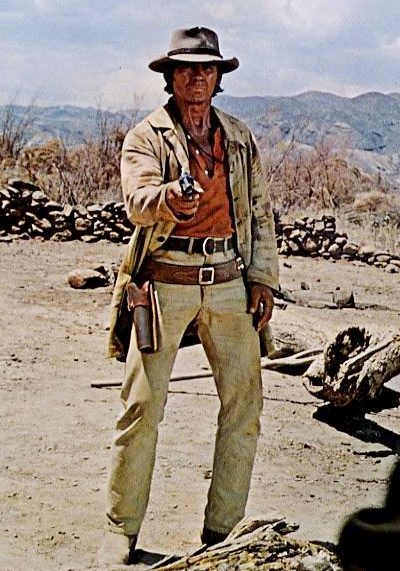

カメレオンのように保護色を着ているブロンソン。

コートの柄の面白さがよく伝わる写真。

コスプレに見えないことが西部劇において重要です。

カウボーイの衣装は、二段階ベルトを着用するために、足の長さが問われます。

ヘンリー・フォンダとのラストバトル。

すべてが明らかになる瞬間。ハーモニカのアイデアはダリオ・アルジェントなのだろうか?

口に押し込まれた復讐のハーモニカで、自らの死の伴奏曲を奏でながら死んでゆく。

この作品の素晴らしさが凝縮されているシーンをあげよと言われたならば、オープニングシーンや、クラウディア・カルディナーレが駅舎から外に出る俯瞰シーンなどの極めつけのシーンを押しのけて、誰もが、ラストバトルのハーモニカの回想シーンをあげることでしょう(それはブロンソンのスーパードアップから始まります)。

神秘的とさえまで言えるほどに美しいモニュメント・バレーを背景に、映し出されたローマ式アーチの鐘。そこには、縛り付けられた弟の肩の上に、首を縛られ立たされる兄の姿が映し出されます。兄の体重を支えきれないようになると、弟が兄を殺してしまうことになるかなり極悪なシチュエーションです。さらに極めつけはそんな状況に止めを刺すように、「兄のための死の伴奏曲をてめえが吹くんだ」と口にハーモニカを咥えさせられるのです。彼がハーモニカを吹き疲れた時に、兄は死ぬのです。

私たちは、この恐ろしくも美しいシーンを見て、自分自身の中に悪魔を見出してしまうのです。それはホラー映画を見る感情にも似ています。

全てはこのシーンのためでした。そして、たとえ『ウエスタン』がモニュメント・バレーで撮影されていようとも、マカロニ・ウェスタン(スパゲッティ・ウェスタン)なのだということを教えてくれるのでした。この作品の脚本を読んだヘンリー・フォンダは、最初に「台本がお粗末で、英訳された英語は、判読不可能なほど下手な英語だった」と回想しています。しかし、友人のイーライ・ウォラック(レオーネの『続・夕陽のガンマン』で卑劣漢を演じていた)に「脚本なんか気にするな。とにかく出ろよ。きっとセルジオが好きになるぞ。すばらしい経験になるだろう」と言われ、出演を決心したのでした。

アメリカを代表する名優ヘンリー・フォンダによって、死のトーテムポールが成されたからこそ、このシーンは衝撃を与えたのでした。そして、当初、ブロンソンが、レオーネに対して感じていた感情である「アメリカ人である私に、イタリア人が西部劇の作り方を教えてくれなくても・・・」という先入観はすっかり吹き飛んだのでした。

1960年代後半に衰退しつつあったアメリカの西部劇に対して、「西部劇の再生」をもたらしたのが、本作『ウエスタン』だったのです。公開当時、オリジナルの166分を膨大にカットした145分ヴァージョンを公開したアメリカでは全くヒットしませんでした。しかし、オリジナルを公開したフランス(1969年興行成績No.1)や日本でおいては大ヒットしたのでした。

それは、芸術性溢れる映像美の中に、どうしようもないほどに子供っぽさを加えた不思議な魅力に包まれたものであり、この作品が、日本の70年代の劇画や、80年代の『北斗の拳』などの漫画に与えた影響は計り知れず、さらに、80年代のジョン・ウーや、90年代のタランティーノの映画に爆発的な影響を与えたのでした(ただし、メキシコのロス・セタスなどの麻薬カルテルに与えた影響も絶大でした)。

こうしてブロンソンは、永遠のメンズ・アイコンになった。

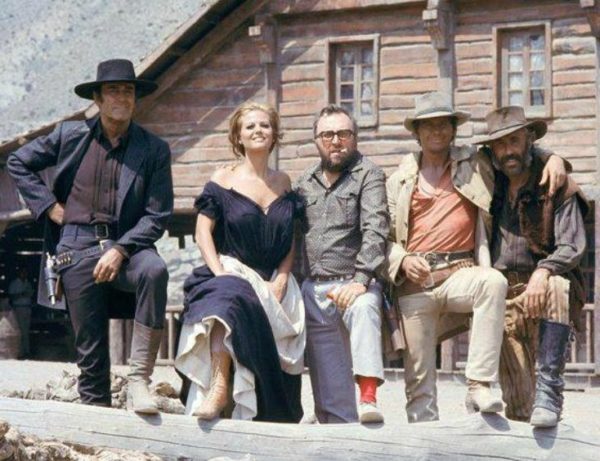

興味深い集合写真。左からヘンリー・フォンダ、クラウディア・カルディナーレ、セルジオ・レオーネ、ブロンソン、ジェイソン・ロバーズ。

何よりも衝撃的なのは、これ程の大物スターに囲まれて堂々としているクラウディア・カルディナーレの存在感。

全員が片足をあげています。立ち姿が美しすぎるヘンリー・フォンダ、男前すぎるカルディナーレ、肩を組むブロンソンとロバーズ、そして、レオーネの赤いソックス。

オフショット。カルディナーレ、ロバーズ、フォンダ夫妻。

ガブリエーレ・フェルツェッティ、ブロンソン、カルディナーレ、ロバーズ。

二人の男のジャケット姿が痺れるほどカッコいいです。

私が助監督を務めた監督たちも皆、速いペースを作り出すことにとりつかれていたんだ。ある登場人物の台詞の最後が聞こえなかったり、それに答える人物の台詞の最初が聞こえないくらいまで、台詞を早くしゃべるように俳優たちを演出していた。答える間にちょっと考える間なんて、あってはいけないんだという調子さ。これは変だと思ったね。人工的すぎるよね。返事をちょっとためらう、という感覚は日本映画にしかない。影響を受けたね。このリズムを自分の映画でも使いたいと、長い間思っていたんだよ。抱擁するようなカメラの動きとかね。

セルジオ・レオーネ

ルキノ・ヴィスコンティが西部劇を撮ったどうなるだろうか?というイメージで作られた本作は、ある意味、《沈黙を効果的に利用して映画に心地よいリズムを与える》黒澤明や小津安二郎が西部劇を撮ったらどんな感じだろうか(『荒野の用心棒』を監督したレオーネは日本映画通だった)という〝ゆっくりとしたペースで進んでいく〟作品でした。本作の脚本をセリフだけで纏めてみると、僅か15ページに過ぎません。

そして、そんな空気にチャールズ・ブロンソンはぴったりはまる俳優でした。「必ずいつか戻ってきてね」というジルの熱い眼差しに対して、「サムデイ(いつかな)」と言って去っていくその後ろ姿。二人はもう二度と会うことがないことを知っています。そして、何よりも私達の心を打つのは、セックスも抱擁もなしで別れた二人の間には、そういった行為がなくても確実に愛し合っていたということが、伝わるからなのです。