また見つかったぞ。何が? ―永遠が。それは太陽と共に去って行った海

映画の中でも一際目をひく赤シャツ。

そして、フェルディナンは、ピエロになった。ブルース・リーのヌンチャクのようなダイナマイトによって。

新聞記者は、頻繁に取材に出かけます。だから、しょっちゅう写真を撮っています。でももし彼らが、写真を定期的に撮りつづけなかったならば、ピントを合わすことさえできなくなります。映画についても同じなのです。

ジャン=リュック・ゴダール

マリアンヌに裏切られ、彼女の嘘の中で、自分の人生を支配され、すっかりピエロだった自分を理解し、本当にピエロになってやろうとばかりに、顔に青のペンキを塗りたくり、黄色と赤色のダイナマイトを顔に巻きつけ、美しい空と海が一体化する風景が見える断崖絶壁で、ピエロの余興に詩人の心を癒す。

導火線に火をつけた後に、目が見えないことに気づいた。「何やってんだ俺は?」と火を消そうとするも、あえなく爆死する。そして、上記のアルチュール・ランボーの『地獄の季節』の「永遠」(1872年)からの引用が最後に読み上げられ、物語は終わる。後に淀川長治は、「ゴダールは嫌いだけれど、ゴダールの撮る空だけは美しい。ヴィスコンティやパゾリーニが神様で、ゴダールを悪魔と思う。しかし、ゴダールの映画はゴダール以外には作れない映画である」と言わしめさせました。

映画が人間の手で作られていた時代

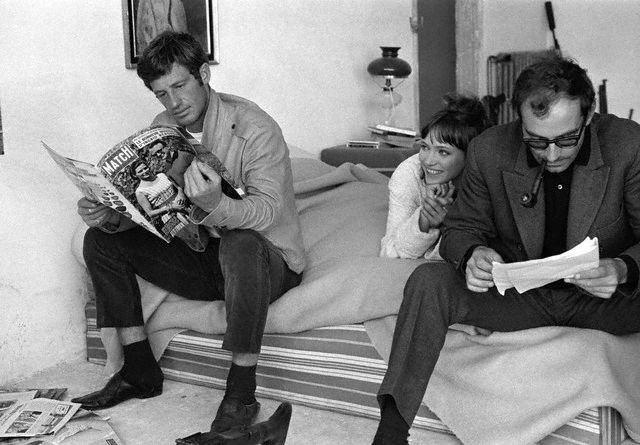

ベルモンドとゴダールの間のアンナ・カリーナの表情のかわいらしさ。

こうして見ていると、ゴダールとアンナは、仲良く見えます。

ベルモンドのカジュアル・ファッションがカッコいいです。

自らの手で、二人を生き埋めにするゴダール監督。映画とは戦場です。

ミュージカルシーンのリハーサル。

丁寧にペンキを塗るゴダール。すべてを自分でやらないと気がすまない人なのです。

今の映画は人間の手で作られているのだろうか?その中に、個人の意志はどれだけ反映されているのだろうか?芸術を駄目にする方法は、極端に利益を追求するシステムにすることです。利益の追求は、役割分担を生み、監督の自由を完全に奪うことさえも出来ます。

映画はもう死に絶えようとしています。映画は機械に支配されつつあります。そして、同時に、人間の手で作られた映画から最大の恩恵を勝ち取っていたファッション業界においても、その流れに呼応して、衰退の兆しが見えています(巨大化は、衰退へのシグナル)。今ではファッション誌は、ただの道端の寄せ集め写真が幅を利かせ、ファッションの精神とは真逆の自己愛の塊のような最も参考にしたくない人々が、自宅のクローゼットまで開放し、何を目指しているのか分からない風景が誌面上に氾濫しています。ああ・・・ファッションとはそれほど、直接的なものに成り下がってしまったのでしょうか?

何よりも、ファッションはもはや人間の手で作られていないのだろうか?本当にラグジュアリー・ブランドのクリエイティブ・ディレクターは、その膨大なコレクションに完全に関わっているのだろうか?そして、彼らには、どこまでの自由が存在するのだろうか?

どうして、今、ファッションは、眩しさを強調するのだろうか?それはもうファッション業界には、何も残されていないからなのか?それとも、ヌーヴェルヴァーグが必要だからなのか?少なくとも一つ言える事。それは、写真でスタイル・アイコンを見るだけでなく、映像と言葉で、ファッションの本質を知るべき時代が来たということでしょう。アンナ・カリーナは、映画の中で生きています。だから、映画の中で感じることが、全てなのです。最初に映像と言葉ありきなのです。