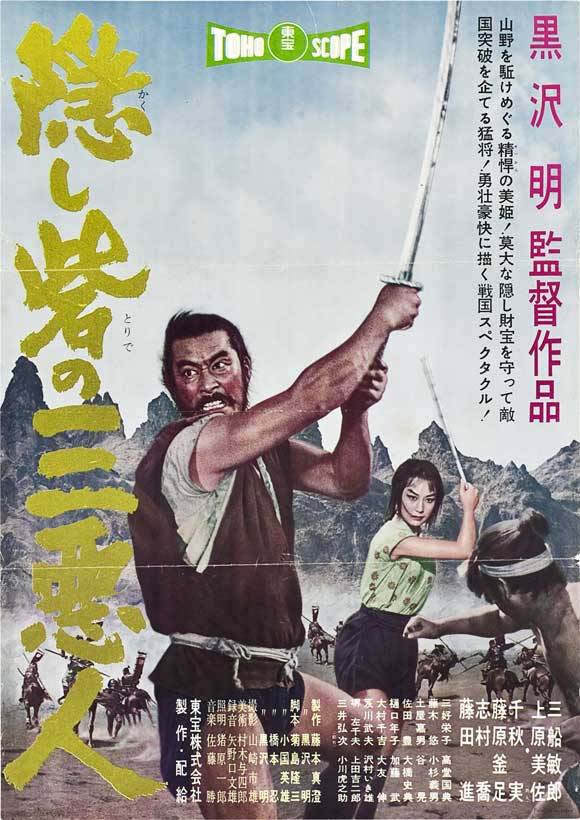

作品データ

作品名:隠し砦の三悪人 (1958)

監督:黒澤明

衣装:加藤昌廣

出演者:三船敏郎/上原美佐/千秋実/藤原釜足

ほとんど何の役にも立たない二人の百姓の物語

上原美佐という伝説の〝姫アイコン〟が誕生した瞬間。

「これはオレだ!」と言いたくなる二人の百姓が、本当の主人公です。

のちにジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』(1978)において、R2-D2とC-3POの掛け合いで引用したシーンから日本版『ローマの休日』=『秋月の休日』が始まります。

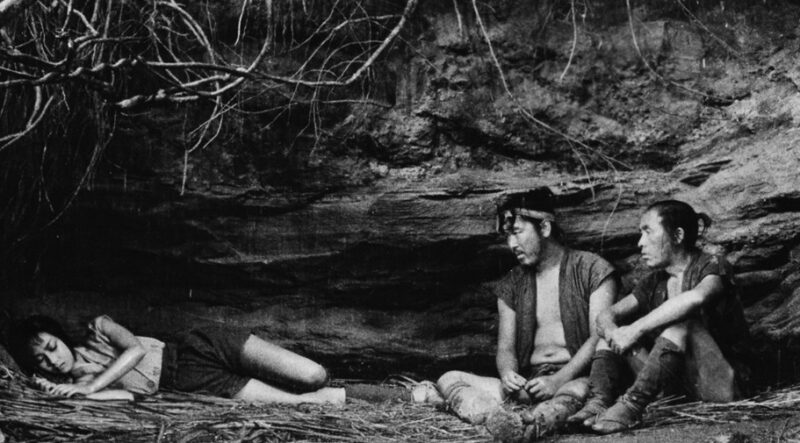

時代は戦国時代。しかし、この物語には織田信長も武田信玄も上杉謙信も登場しません。そこにいるのは、ボロボロに破れた衣服でトボトボと歩く二人の百姓です(黒澤映画の登場人物たちは、衣装の破れ方が実にリアルです)。「死人臭くてやりきれねぇ!」と喧嘩別れしても、どん底の環境で再会すると抱き合って泣いて喜び、金の延べ棒を見つければ再び見苦しく奪い合い、更に、太ももを剥き出しに眠る16歳の美少女を見ると、寝込みを襲う権利を争うという、どこまでも浅ましき男っぷりを見せつけてくれるこの二人の百姓。この作品の本当の題名は『七人の侍』ならぬ『二人の百姓』なのでしょうか?

彼らは百姓である。それはただ生きるために生きる階級であり、それが雪姫と六郎太という大義に生きる武士階級との決定的な違いである。武士階級は大義のためなら自決もするが、農民階級は、決して自決はせずに、餓死するか処刑されるだけである。そんな映画の題材として実に退屈な百姓という存在が、本作においては、実に生き生きと、よく考えると「これはオレじゃないか?」と自問してしまうほどに、可愛らしく=愛おしくなるほどに描かれているのです。

そんな二人の百姓を演じるのは、千秋実(1917-1999)と藤原釜足(1905-1985)です。このほとんど何の役にも立たない二人が居たからこそ、武士階級の二人は思う存分活躍できたのです。そして、三船敏郎(1920-1997)扮する真壁六郎太が、ストラヴィンスキーのバレエ「火の鳥」のイワン・ツァレヴィチのように神秘的に登場し、上原美佐扮する雪姫は、それまでの時代劇には存在しなかったホットパンツを履いたお姫様として登場するのでした。

雪姫=アン王女=映画史上初めてホットパンツを履いたプリンセス

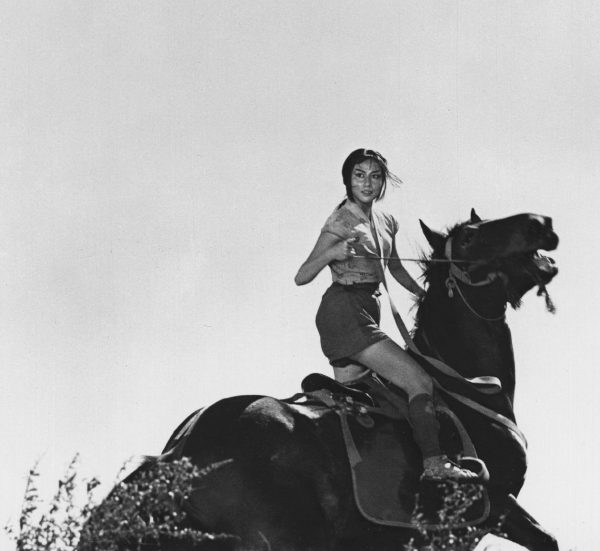

颯爽と馬に乗る雪姫のカッコよさ。上原美佐は元々乗馬が趣味でした。

ホットパンツにハイソックス・スタイルで胡坐をかく。健康的な膝小僧が眩しい。

それは間違いなく『麗しのサブリナ』を意識したファッション。

しかし、何よりも面白いのは、日本映画史上はじめて、戦国時代のお姫様が、健康美溢れるホットパンツ姿で、大自然の中を駆け抜ける姿を披露していることです。それはまるで50年代に流行した太陽族のようでもあります。

そのファッション・スタイルは明らかにイーディス・ヘッドが1954年に、オードリー・ヘプバーン主演の『麗しのサブリナ』の中でデザインしたカシュクールシャツ&ホットパンツというアンドロギュヌス・スタイルから影響を受けたものでした。そして、それは黒澤明監督の『七人の侍』(1953)における、津島恵子が披露した百姓の娘の男装ルックの進化形でもあったのです。

黒澤明監督の恐ろしい所は、その先見性と普遍性にあります。つまり、女性の中の少年っぽさを楽しむということを世に示し、ラストで登場する雪姫の正装姿よりもこちらのほうが魅力的とも思わせるストリート・ファッションの先駆けを示したのでした。そして、その神髄は、開放感と、機能性と、タイト感にあると映像が伝えてくれるのです。

永遠のプリンセス=上原美佐

この凛々しい姫の佇まい。これこそが昭和の女優(=女性)の魅力なのです。

「右と申せば左、左と申せば右へお行きなされる」というお転婆姫設定。

「女の身でありながら、まだ涙一つお見せなさったこともない」。しかし、美少女は背中で泣いているのである。

隠し砦は、兵庫県六甲山の蓬莱峡で撮影されました。

雪姫ルック1 ホットパンツ

- ボディコンシャスに左前にした半袖の菊柄のカシュクール・シャツ

- ホットパンに帯ベルト

- サッカー選手のような家紋入りハイソックス

- サンダルのような足袋

- 乗馬用の竹ムチ

- かわいいリュック(下の写真)

黒澤明が、戦国時代を舞台に『ローマの休日』を作ろうとした本作において、アン王女=雪姫のキャラクターが出色です。姿勢が良く、背筋はピンとしており、常に溌剌として、大股開きで仁王立ちする雪姫を見ているだけで楽しい作品です。

それは女優として訓練された女性が演じたものではなく、10代から20代前半の美しく素直な女性に、黒澤明の理想を演じさせた所に、雪姫というキャラクターの唯一無比性が存在するのです。

雪姫を演じた上原美佐(1937-2003)という女優は、一言でいえば、「雪姫を演じるために生まれてきた女性」です。黒澤明が、雪姫役のために、オードリー・ヘプバーンのような女性を求め、4000人規模のオーディションを行ったことは有名な話なのですが、文化女子短期大学(服装科)に在学していた上原がヒロインに選ばれたということは、ファッションを学ぶようなハイセンスなモダンな女性を求めていたということでしょう(母子家庭でありながら、尾張徳川家第19代当主・徳川義親とも昵懇だったということも含めて相当な名家の子女のはず)。

元々馬に乗ることが好きで(相当なお嬢様です)、撮影にあたり、更に本格的な乗馬を学び、戦国時代の姫の所作を掴むために、剣道も習いました。

彼女の本懐は、僅か2年で、女優業を引退したことでした(『太平洋の嵐』の新妻役はとても良かった)。それから決して戻ってこなかったことも含めて、雪姫のイメージ通り、上原自身も相当性根のしっかりした女性だったと連想させます。つまりは、黒澤明に手取り足取り教えられた素人というよりは、女優業をする気も必要もなかった育ちの良いお嬢様が、黒澤明の演出により、普段は隠されている野性を開放し、雪姫を演じたという奇跡がこの稀代の存在感を生み出したのです。