2ページの記事です。

作品データ

作品名:ベニスに死す Death in Venice (1971)

監督:ルキノ・ヴィスコンティ

衣装:ピエロ・トージ

出演者:ダーク・ボガード/ビョルン・アンドレセン/シルヴァーナ・マンガーノ/マリサ・ベレンソン

今ほど女性がアッシェンバッハを侮蔑出来ない時代はない

メイクアップしないからこそアンドロギュヌスなのです。

タジオに目が奪われがちですが、オシャレな3姉妹のファッション。

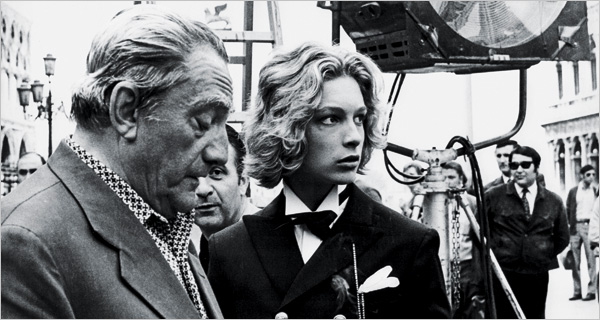

ビョルンとヴィスコンティと2人の只者ならぬファッション。

タジオのブレザー姿は、本当にアンドロギュヌス性に溢れています。

恋する者は誰しもそうだが、彼もまた相手に気に入られることを望んで、その一方では、とてもそんなことはありえないと考えて苦い不安を味わった。

『ベニスに死す』トーマス・マン

タジオが、ダークトーンの衣装に身を包むにつれて、アッシェンバッハは、白のイメージに包まれていく。白麻のスーツ、白いエナメルの靴、白く塗った顔、ベニスの街を消毒する真っ白な液体。2人の男性の黒と白の対比。若さ溢れる黒と老いを隠そうとする白。白化粧が、かえってそれが老いと醜さを際立たせるという皮肉。

ああ・・・ヴィスコンティという人は、現代の世界中の女性にとっての悪魔なのでしょうか?整形をして、メイクを厚くして、アンチエイジングを追及していても、それは結局は、老いと醜さを際立たせる結果しか生み出せていないというのでしょうか?そうなのだ!!アッシェンバッハとは、アンチエイジングに夢中になる女性の姿そのものなのだ!

タジオ・ルック8

- ネイビーのダブル・ブレザー。クラッシュド・スタイルにしたポケットチーフ。ボウタイ。胸ポケットにチェーン

- 白トラウザー

- 黒の革靴

- 引き続き白の女優帽

最も男らしいミリタリー・ルックで、アンドロギュヌス性を昇華させよ

こんな美少年の餌食として堕ちるのなら本望!

どこかアラン・ドロンを髣髴とさせる。

道化師にぎょっとし、戸惑うときのタジオの妖艶さ。

デカダンス(=退廃)。もはや決まり文句になってしまった言葉だ。この言葉がもともとの意味とは反対の意味で使われているのはとても残念だね。不健全なことのように扱われているけど、デカダンスとは、芸術を理解する1つの方法にすぎない。トーマス・マンがデカダンスだろうか?

ルキノ・ヴィスコンティ

黒×金のミリタリー・ルックに身を包むタジオ。いつも一緒にいた家族とは少し離れた場所に佇む。そして、向かいに座るアッシェンバッハに対して、軍服が生み出す威厳の力を背にして、キリっと意味ありげな視線を投げかける。大して驚いてもいないのに、道化師の接近に対して、鹿のように怯え、アッシェンバッハを見つめるその姿は、何を意味するのでしょうか?

2人が見つめあっているのか?そうでないのかも良く分からない状況の中、ただ1つ言える事は、この時、タジオは明らかに、アッシェンバッハから滅びの美学を感じ取っていたという事実。若さの持つ狂気は、滅びの美に純粋に興味を持ち、心の底から彼の滅びの原因になっているのが自分であることさえも、知らない。彼は同年代の逞しい少年を拒絶する。彼もまたこの時、アッシェンバッハに惹きつけられていたのだ。ただし、性欲を伴わない親愛の情を。ここにこの作品のテーマが秘められています。

大人の恋愛は、常に性欲と一体になるが、少年(少女)の恋愛はそうではないという事実。肉体が理解を拒む双方だからこそ、未知の領域に対してもっともっと知りたくなる感覚。そこにアンドロギュヌスの要素が付け加えられ、2人はこの時、2人だけの秘密の関係を創り上げたのです。

タジオ・ルック9

- 軍服のような金ボタンの散りばめられたブラックブレザー

- 同色のテイラードパンツ

- 黒革靴

能の舞のように、虚無の空気を漂わせ、その一時を永遠にする

タジオが、ギリシアの神話の神々のように・・・

レニ・リーフェンシュタールのような後光ショット。

覚えている。父の家にも、砂時計があった。砂の落ちる道が非常に狭くて、最初はいつまでも上の砂が変わらずに見える。砂がなくなったことに気づくのは、おしまいのころだ。それまでは誰もほとんど気にしない。最後のころまで。時間が過ぎて気がついたときにはすでに終わってしまっている。

グスタフ・アッシェンバッハ

浜辺でムソルグスキーの『子守唄』が唄われる。以下原作より「突然、ふと何事かを思い出したかのように、ふとある衝動を感じたかのように、一方の手を腰に当てて、美しいからだの線をなよやかに崩し、肩越しに岸辺を振り返った」アンドロギュヌスの舞とでも申しましょうか。このポーズの美しいこと。それを見ながら、黒い汗を滴らせながら、顔面白塗りのアッシェンバッハは笑みさえも浮かべつつ、タジオの肢体を目に焼きつけ、死す。

ダーク・ボガードのタジオに対する反応の素晴らしさが、タジオの美しさを何十倍にも倍化させました。若さが生み出す美を映えさせるものは、若き者同士ではないのです。若さを輝かせるためには、成熟した者、もしくは老いたる者の手を借りなければなりません。そして、『ベニスに死す』は、21世紀のファッションにおけるアンドロギュヌス時代の到来の預言者となったのです。